Entwicklungsgrundsätze für nachhaltige Betone und Betonbauteile (T. 1)

Die Steigerung der Nachhaltigkeit der Betonbauweise ist heute ein primäres Ziel der Forschung sowohl im Bereich der Baustoffwissenschaften als auch im Bereich des Massivbaus. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Herstellung besonders nachhaltiger Betone (Ökobetone); lesen Sie hier Teil 1.

Die Steigerung der Nachhaltigkeit der Betonbauweise ist heute ein primäres Ziel der Forschung sowohl im Bereich der Baustoffwissenschaften als auch im Bereich des Massivbaus. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Herstellung besonders nachhaltiger Betone (Ökobetone) und beschreibt, wie diese mit tragwerksplanerischen Ansätzen zur Steigerung der Nachhaltigkeit kombiniert werden können. Derartige Betone und Bauweisen zeichnen sich durch einen deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Tragstrukturen aus herkömmlichen Konstruktionsbetonen aus.

Aufbauend auf der Analyse der Nachhaltigkeitsproblematik heutiger Konstruktionsbetone werden die grundlegenden Ansätze für die Entwicklung von nachhaltigem Beton vorgestellt. Es wird das sog. Beton-Nachhaltigkeitspotenzial eingeführt, welches die zentralen Einflussparameter Umweltwirkungen (CO2-Emission), Lebensdauer (abgeleitet aus der Dauerhaftigkeit) und Leistungsfähigkeit (beschrieben durch den Leitparameter Festigkeit) zu einem Kennwert kombiniert. Weiterhin wird ein Überblick über die heute verfügbaren Möglichkeiten zur Herstellung nachhaltiger Betone gegeben. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Betonzusammensetzungen, bei denen ein großer Anteil des Portlandzementklinkers durch Gesteinsmehle ersetzt wird.

Schließlich wird ein neuer Ansatz für die Bemessung der Nachhaltigkeit vorgestellt. Dieses Konzept ist sowohl auf den Werkstoff Beton als auch auf daraus hergestellte Bauteile anwendbar. Der Artikel schließt mit Überlegungen zur Umsetzung dieses neuen Konzepts in der Praxis.

1 Einführung und Überblick

Die Herstellung von Beton ist mit hohen CO2-Emissionen verbunden, die hauptsächlich aus der Zementherstellung resultieren. Doch erst um die Jahrtausendwende wurde das Bewusstsein dafür geschärft, dass die Zementherstellung eine der energie- und CO2-intensivsten Industrien der Welt ist, die heute nur noch von der Energieerzeugung durch die Verbrennung fossiler Stoffe, dem Verkehr und der Stahlproduktion übertroffen wird. Es wird geschätzt, dass die Zementherstellung derzeit für ca. 7 % bis 8 % der weltweiten, anthropogen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich ist.

Diese Emissionen müssen mit Blick auf die Begrenzung des Klimawandels deutlich reduziert werden. Entsprechende Vereinbarungen wurden auf politischer Ebene im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 getroffen, und in den vergangenen zehn Jahren wurden weltweit Strategien entwickelt, um den mit dem Betonbau verbundenen CO2-Fußabdruck deutlich zu verringern.

Bei der Suche nach einer Lösung für dieses Nachhaltigkeitsproblem lassen sich drei grundlegende Ansätze identifizieren. Die erste und zunächst sehr einfach erscheinende Lösung könnte darin bestehen, eine enorme Verringerung des Betonverbrauchs anzustreben. Beispiele aus dem Hochbau – z. B. bei Deckentragwerken – zeigen, dass durch die geeignete Wahl des Tragsystems erhebliche Einsparungen im Betonverbrauch (und damit auch in den CO2-Emissionen) realisiert werden können. Häufig wird auch eine Umstellung der Bauweisen von Beton auf andere Baustoffe wie Holz postuliert. Dieser Verzicht auf den Baustoff Beton ist jedoch in vielen Fällen nicht möglich, da es für zahlreiche Anwendungen keine technisch auch nur annähernd gleichwertigen Alternativen zu Beton gibt, und – was noch gravierender ist – alternative Ersatzbaustoffe nicht in den benötigten riesigen Mengen zur Verfügung stehen. Außerdem ist der wirtschaftliche Erfolg aller Volkswirtschaften weltweit in hohem Maße mit einer effizienten und leistungsfähigen Infrastruktur verknüpft, die nur mit dem Werkstoff Beton geschaffen werden kann. Infolgedessen wurde Beton zum mit Abstand wichtigsten Baustoff des modernen Industriezeitalters. Seine entscheidenden Vorteile – die vergleichsweise hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit, verbunden mit einer hohen Verfügbarkeit und kostengünstiger Produktion an jedem Ort der Welt – werden bis heute von keinem anderen Baustoff auch nur annähernd erreicht. Der Baustoff Beton hat die rasante wirtschaftliche Entwicklung der Industrienationen in den letzten 100 Jahren erst möglich gemacht und spielt heute insbesondere in den Entwicklungsländern eine zentrale Rolle für deren wirtschaftlichen Fortschritt. Die jährliche Produktionsmenge von Beton beträgt derzeit ca. 8 Mrd. m³.

Der zweite Ansatz, der den vollständigen Ersatz von Zement durch ein anderes Bindemittel beinhaltet, ist ebenfalls nicht umsetzbar. Bis heute gibt es kein alternatives Bindemittel, das auch nur annähernd die positiven Eigenschaften von Portlandzementklinker erreicht. Weiterhin müssen hierbei die riesigen Mengen bedacht werden, die für die weltweite Betonproduktion erforderlich sind. Dieser Aspekt schließt einige Ersatzstoffe mangels ausreichender Verfügbarkeit a priori aus. Hochgradig interessant scheint hingegen ein teilweiser Austausch von Portlandzementklinker durch Ersatzstoffe wie Hüttensand oder auch Kalksteinmehl. Aber auch der Hüttensand ist nur in begrenztem Umfang verfügbar.

Ansatz drei besteht darin, die herkömmliche Zementproduktion beizubehalten, aber die CO2-Emissionen zu sequestrieren (Carbon Capture and Storage, CCS). Diese Technologie hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und derzeit wird in ersten Pilotprojekten ihre Skalierbarkeit erprobt. Eine großflächige Verfügbarkeit wird in Europa etwa ab dem Jahr 2035 erwartet, eine weltweite Verbreitung wird jedoch sicherlich deutlich länger dauern. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die CCS-Technologie geeignete Lagermöglichkeiten für das abgetrennte CO2 erfordert. Diesbezüglich wird der Fortschritt leider oft durch Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung behindert. Außerdem muss in Kauf genommen werden, dass der Einsatz der CCS-Technologie mit erheblichen Kosten verbunden ist, die zu einer signifikanten Steigerung des Zementpreises führen werden.

Angesichts der drei oben beschriebenen Alternativen zur Vermeidung von CO2-Emissionen bei der Betonherstellung, die aus verschiedenen Gründen weder kurz- noch längerfristig umgesetzt werden können, bleibt für die kommenden Jahre nur die Möglichkeit, CO2-Emissionen durch geeignete Änderungen der Zusammensetzung von Zement und Beton zu reduzieren.

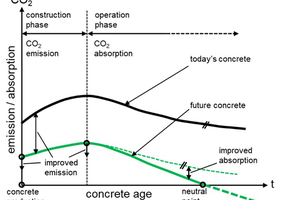

Während der Errichtung und Nutzung eines Betonbauwerks können zwei unterschiedliche bzw. sich ergänzende Strategien zur CO2-Reduktion identifiziert werden: Diese zielen darauf ab, (i) die CO2-Emissionen während der Bauphase einschließlich der Betonherstellung zu verringern und (ii) die CO2-Absorption während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase zu maximieren. Beide Ziele können durch eine geeignete Anpassung der Betonzusammensetzung und durch zusätzliche Maßnahmen während der Herstellung, des Einbaus und der Nachbehandlung erreicht werden. Ansatz (ii) ist jedoch mit Risiken z. B. durch eine beschleunigte Korrosion des Bewehrungsstahls verbunden.

Abbildung 1 zeigt die zeitlichen Entwicklungen der CO2-Emission und der CO2-Absorption mit Stand heute und wie diese in Zukunft sein sollten. Die technologische Entwicklung sollte so vorangetrieben werden, dass die Gesamt-CO2-Bilanz gegen Null tendiert oder im Idealfall nach einer langen Nutzungsdauer eines Betonbauwerks sogar negativ wird. Dies wäre der Fall, wenn es gelingt, den Werkstoff Beton als CO2-Absorber zu funktionalisieren. Um entsprechende Entwicklungen voranzubringen, fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, 2024) seit Sommer 2024 das Schwerpunktprogramm SPP 2436 „Net-Zero Concrete“.

Der vorliegende Fachaufsatz befasst sich mit den Möglichkeiten zur Verringerung der CO2-Emissionen in der Bauphase durch die Optimierung der Betonzusammensetzung. Dies ist durch verschiedene Strategien erreichbar, die nachfolgend diskutiert werden.

Für vergleichende und bewertende Betrachtungen verschiedener Betonzusammensetzungen ist die Einführung des Beton-Nachhaltigkeitspotenzials ein wichtiges Instrument, da es die maßgeblichen Parameter Umweltwirkung (CO2-Emission), Lebensdauer (Dauerhaftigkeit) und Leistungsfähigkeit (Festigkeit) zu einem Kennwert kombiniert.

Weiterhin wird ein Überblick über die heute verfügbaren Möglichkeiten zur Herstellung nachhaltiger Betonzusammensetzungen mit verbessertem CO2-Fußabdruck gegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf solchen Ökobetonen, bei denen ein großer Teil des Zements durch Gesteinsmehl ersetzt wird.

Schließlich wird eine neue und innovative Beziehung für eine ingenieurmäßige Bemessung auf Nachhaltigkeit eingeführt. Dieses neue Konzept kann sowohl für den Baustoff Beton als auch für die aus ihm hergestellten Bauteile angewendet werden.

2 Das Nachhaltigkeitspotenzial

Aus den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass zur Reduktion der Umweltbelastung die Zusammensetzung heutiger Betone grundlegend geändert werden muss. Insbesondere muss der Gehalt an Portlandzementklinker, dessen Herstellung mit sehr hohen CO2-Emissionen verbunden ist, reduziert werden, indem dieser so weit wie möglich durch umweltfreundlichere Bindemittel bzw. Bestandteile des Betons ersetzt wird.

Solche Maßnahmen werden jedoch nur dann tatsächlich nachhaltig sein, wenn die Leistungsfähigkeit des Betons und vor allem die Dauerhaftigkeit von Bauwerken hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Betrachtet man in diesem Zusammenhang den Wohnungsbau, bei dem Betone i. d. R. nur minimalen Dauerhaftigkeitsanforderungen genügen müssen, so sollte das Entwicklungsziel unter Wahrung der Kosteneffizienz in CO2-minimierten Betonen bestehen, deren mechanische Eigenschaften und Verarbeitbarkeit hinreichend beibehalten werden.

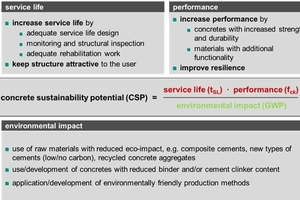

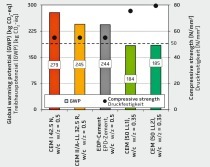

Anders ist dies jedoch für Infrastrukturbauwerke. Hier greift die alleinige Betrachtung der CO2-Emissionen zu kurz. Vielmehr beinhaltet z. B. die Errichtung einer Brücke eine Investition mit volkswirtschaftlicher Dimension, bei der die kritischen Emissionen bei der Herstellung über eine definierte, zumeist sehr lange Lebensdauer gewissermaßen „abgeschrieben“ werden können. Daher müssen die Parameter Leistungsfähigkeit und Lebensdauer gleichgewichtig mit den Umweltwirkungen in einer Nachhaltigkeitsbilanz betrachtet werden. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen wurde das Beton-Nachhaltigkeitspotenzial (Concrete Sustainability Potential; CSP) eingeführt, welches durch die Gleichung (1) definiert ist, siehe (Müller et al, 2016; fib Model Code, 2023):

In Gleichung (1) bezeichnet fck die charakteristische Festigkeit des Betons in [MPa], die die mögliche Leistungsfähigkeit des Materials repräsentiert; tSL ist die potenzielle Lebensdauer des Betons in Jahren [a] unter den jeweils gegebenen spezifischen Umwelteinflüssen, die während der Lebensdauer des Bauteils zu erwarten sind; GWP repräsentiert die Umweltwirkungen, die mit der Herstellung des Betons einschließlich aller Ausgangsstoffe verbunden sind, ausgedrückt durch den Leitparameter Global Warming Potential (GWP) in eq. kg CO2; für weitere Einzelheiten siehe (fib Model Code, 2023).

Gleichung (1) ist ein einfaches Instrument zur Quantifizierung der Vor- und Nachteile einer bestimmten Betonsorte in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit mittels des Nachhaltigkeitspotenzials. Die Berechnung bzw. Betrachtung dieses Potenzials während des Planungs- und Bauprozesses obliegt dem Planer und ggf. auch dem Nutzer eines Gebäudes oder Bauwerks. Es sei darauf hingewiesen, dass Gleichung (1) nicht nur auf den Baustoff Beton, sondern auch auf daraus hergestellte Bauteile angewendet werden kann.

Aus Gleichung (1) geht hervor, dass es drei grundlegende Ansätze zur Steigerung des Nachhaltigkeitspotenzials eines Betons gibt: Ansatz 1 besteht in der Optimierung der Zusammensetzung des Betons hinsichtlich seiner Umweltwirkungen bei gleichbleibender oder verbesserter Leistungsfähigkeit und Lebensdauer; Ansatz 2 beinhaltet eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Betons bei gleichbleibenden Umweltwirkungen und gleichbleibender Lebensdauer; Ansatz 3 besteht in einer Optimierung der Lebensdauer des Baustoffs bzw. des Bauwerks bei gleichbleibenden Umweltwirkungen und Leistungsfähigkeit. Für die Praxis ist eine Kombination der genannten Ansätze zu empfehlen.

Abbildung 2 gibt einen Überblick über verschiedene Methoden zur Maximierung der Lebensdauer und der Leistungsfähigkeit von Beton bzw. Betonbauwerken sowie zur Minimierung der Umweltwirkungen und damit zur Verbesserung der Nachhaltigkeit:

Im Hinblick auf die Erhöhung der Bauwerkslebensdauer sind das Bauwerksmonitoring bzw. regelmäßige Inspektionen und darauf aufbauende Instandsetzungen zielführende Maßnahmen. Auf diese Weise behält das Gebäude auch seine Attraktivität für den Nutzer. Dies ist insofern von Belang, als hierdurch einem Abbruch bzw. einem Neubau begegnet wird, was unabdingbar mit einer hohen Umweltbelastung verbunden ist. Von großer Bedeutung ist auch die rechnerische Bemessung der Lebensdauer bereits in der Entwurfsphase. Wird ein Bauwerk nur kurzzeitig genutzt, wie dies z. B. im Industriebau häufiger der Fall ist, kann eine deutlich geringere Betondauerhaftigkeit, die mit einer Material- bzw. CO2-Einsparung einhergeht, akzeptabel sein. Anders ist dies bei Bauwerken, die über lange Zeiträume genutzt werden sollen, wie es z. B. im Infrastrukturbereich bei Brücken und Tunnel der Fall ist.

In Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Betons führt eine höhere Festigkeit zu einem geringeren Materialverbrauch bei gleicher Tragfähigkeit der Bauteile. Außerdem wird mit höherer Festigkeit eine höhere Dauerhaftigkeit erzielt, wodurch sich die Lebensdauer des Bauwerks verlängert und eine frühzeitige Instandsetzung vermieden wird. Festigkeitssteigernde Maßnahmen sind letztlich mit geringeren CO2-Emissionen verbunden, obwohl höhere Betonfestigkeiten höhere Zementgehalte erfordern. Aus denselben Gründen ist auch die Steigerung der Resilienz von Beton mit günstigen Umweltwirkungen verbunden.

» Es gibt im Wesentlichen drei verschiedene Möglichkeiten, eine Verringerung der CO2-Emissionen bei der Betonherstellung herbeizuführen, um damit die Umweltwirkungen zu reduzieren. Erstens sollten solche Betonausgangsstoffe verwendet werden, die a priori reduzierte, spezifische CO2-Emissionen mit sich bringen. Darüber hinaus müssen Anstrengungen unternommen werden, so wenig Portlandzementklinker wie möglich im Bindemittel zu verwenden. Und schließlich kann die gesamte CO2-Bilanz auch durch die Optimierung der Betonherstellung und seines Transports verringert werden.

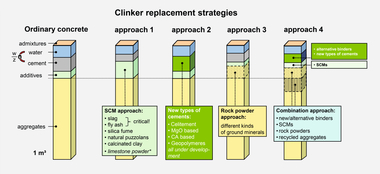

In Bezug auf die Verwendung von Betonausgangsstoffen mit reduzierten spezifischen Umweltwirkungen, z. B. mittels Kompositzementen, neuen Zementarten, rezyklierten Gesteinskörnungen und der Verwendung/Entwicklung von Betonen mit reduziertem Bindemittel- und/oder Zementklinkergehalt, gibt Kapitel 3 des vorliegenden Beitrags (in Teil 2) einen vertiefenden Überblick.

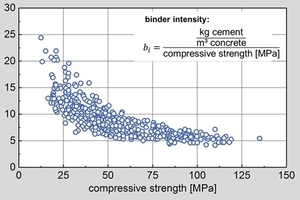

Da die Verwendung von Portlandzement für die Herstellung von Konstruktionsbeton bis heute und sicher auch auf absehbare Zeit in der Zukunft unverzichtbar ist, muss die Frage gestellt werden, wie dieses Bindemittel im Hinblick auf die Minimierung der Umweltwirkungen am effizientesten eingesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang ist eine entsprechende Datenauswertung von Damineli (Damineli et al, 2010) sehr aufschlussreich. Dabei wird die Bindemittelintensität, definiert als Quotient aus dem Bindemittelgehalt im Beton und der damit erzielten Betondruckfestigkeit, über der Druckfestigkeit aufgetragen (siehe Abbildung 3).

Die abnehmende Bindemittelintensität mit zunehmender Druckfestigkeit, wie das Streuband in Abbildung 3 zeigt, belegt, dass der Einsatz von Portlandzement umso effizienter ausfällt, je höher die Betonfestigkeit ist. Dieser positive Effekt ist sogar noch ausgeprägter, weil bei Betonen mit höherer Festigkeit der Querschnitt von Bauteilen bei gleicher Tragfähigkeit reduziert werden kann, wodurch eine Verringerung des Massenverbrauchs erreicht wird.

Abbildung 3 zeigt auch, dass bei normal- und niederfestem Beton die Zementmenge, die für solche Betone verwendet wird, aus Festigkeitsgründen nicht notwendig ist, jedoch im Hinblick auf deren Verarbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit von Nutzen bzw. teils unverzichtbar ist. Dies bedeutet umgekehrt, dass potenziell eine große Menge Zementklinker eingespart werden kann, wenn die Verarbeitbarkeit und die Dauerhaftigkeit normal- und niederfester Betone durch andere Maßnahmen gewährleistet werden. Solche Maßnahmen wären im Hinblick auf die Nachhaltigkeit im Gesamten sehr effizient, da etwa 90 % aller in der Praxis verwendeten Betone eine Druckfestigkeit zwischen 20 und 50 MPa aufweisen.

Aus Abbildung 3 kann die allgemeine Schlussfolgerung gezogen werden, dass entweder die Reduktion des Bindemittelgehalts bei normalfestem Beton oder die Verwendung von hochfestem Beton eine nachhaltige Nutzung von Beton beinhaltet. Das Konzept der Verringerung des Bindemittelgehalts bei normalfestem Konstruktionsbeton unter Wahrung seiner vorteilhaften technischen Eigenschaften wird im nachfolgenden Kapitel 3 dieses Aufsatzes näher analysiert (Teil 2).