Entwicklungsgrundsätze für nachhaltige

Betone und Betonbauteile (T. 2)

Die Steigerung der Nachhaltigkeit der Betonbauweise ist heute ein primäres Ziel der Forschung sowohl im Bereich der Baustoffwissenschaften als auch im Bereich des Massivbaus. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Herstellung besonders nachhaltiger Betone (Ökobetone). Teil 1 erschien bereits in der BFT-Ausgabe 8/25, lesen Sie hier Teil 2.

3 Nachhaltige Betone

3.1 Überblick

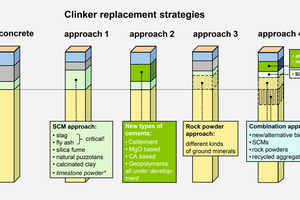

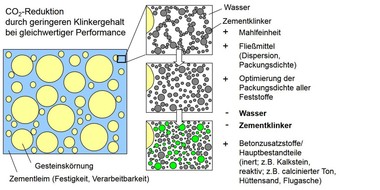

Um die Anforderungen an die Nachhaltigkeit des Baustoffs Beton zu erfüllen, müssen die derzeit verwendeten Betonzusammensetzungen grundlegend verändert werden. Insbesondere der Portlandzementklinker (PC), dessen Herstellung mit hohen spezifischen CO2-Emissionen verbunden ist, muss so weit wie möglich durch umweltfreundlichere Bindemittel ersetzt werden, z. B. durch sog. Secondary Cementitious Materials (SCM) und/oder neue Arten von hydraulischen Bindemitteln. Darüber hinaus ist die Substitution des Portlandzementklinkers durch inerte Feinanteile (Gesteinsmehle) ein vielversprechender Ansatz, um den CO2-Fußabdruck von Betonen signifikant zu reduzieren.

Abbildung 4 fasst die verschiedenen Strategien der Klinkersubstitution zusammen, wobei zwischen vier verschiedenen Ansätzen unterschieden werden kann. In der ersten Säule links ist als Referenz die Zusammensetzung von herkömmlichem Konstruktionsbeton in Volumenanteilen dargestellt. Neben den Gesteinskörnungen, die einen Volumenanteil von ca. 70 % ausmachen, werden die restlichen ca. 30 Vol.-% von Wasser, Zement (oder entsprechenden Ersatzstoffen), Zusatzstoffen und Zusatzmitteln ausgefüllt.

Ansatz 1 (siehe Abb. 4) besteht in der partiellen Substitution von Portlandzement (bzw. -klinker) durch Ersatzstoffe. Die heute gängigsten Stoffe Hüttensand (BFS) und Flugasche (FA) sind hierbei jedoch kritisch zu betrachten, da diese in ihrer großtechnischen Verfügbarkeit z. T. stark begrenzt sind. Flugasche ist das Abfallprodukt der Energieerzeugung durch Kohle, die in vielen Staaten auslaufen wird. In Deutschland ist die Verfügbarkeit von Flugaschen bereits heute sehr eingeschränkt. Hüttensand ist das Abfallprodukt der Verhüttung von Eisenerzen im Zuge der Stahlerzeugung. Selbst wenn man aktuell weltweit allen verfügbaren Hüttensand zur Substitution von Portlandzementklinker verwenden würde, ließen sich damit nur ca. 10-15 % des für die Betonherstellung notwendigen Klinker einsparen. Hinzu kommt, dass nur schwer vorhersehbar ist, wie sich die Eisenproduktion entwickelt, die gegenwärtig in den Industriestaaten sinkt. Auch Silicastaub ist ein industrielles Abfallprodukt der Silicium- und Ferrosiliciumproduktion, welches nur in sehr geringen Mengen verfügbar ist. Natürliche Puzzolangesteine können bei lokaler Verfügbarkeit eine gewisse Klinkersubstitution ermöglichen, jedoch ist dies kein weltweit übertragbarer Ansatz.

Eine Ausnahme in dieser Auflistung bilden kalzinierte Tone, wobei jedoch die spezifischen Besonderheiten der in Deutschland für deren Herstellung zur Verfügung stehenden gemeinen Tone zu berücksichtigen sind. Auf diesem Gebiet ist noch ein erheblicher Forschungsbedarf gegeben. Das an letzter Stelle in Abb. 4 beim Ansatz 1 aufgeführte Kalksteinmehl wird bereits heute in begrenztem Umfang zur Substitution von Portlandzementklinker eingesetzt, z. B. beim Portlandkalksteinzement. Grund für die mengenmäßige Begrenzung ist, dass dieses Gesteinsmehl überwiegend Füllereigenschaften gewährleistet und nur eine sehr geringe hydraulische Aktivität entfalten kann. Seine Leistungsmerkmale reichen also bei weitem nicht an Portlandzementklinker heran.

Ansatz 2 (siehe Abb. 4) geht davon aus, dass Portlandzementklinker vollständig durch neuartige Zemente/Bindemittel ersetzt wird. Neben dem Produkt Celitement (Stemmermann et al., 2020) sind dies vor allem MgO- und Calcium-Aluminat-basierte Bindemittel sowie Geopolymere. An diesen Bindemitteln wird derzeit intensiv geforscht. Trotz einiger Erfolge und vielversprechender Ansätze muss aber festgestellt werden, dass bisher noch kein Bindemittel entwickelt wurde oder auf absehbare Zeit entwickelt werden könnte, welches in seinen technischen Eigenschaften dem Produkt Portlandzementklinker gleichwertig ist. Geopolymere werden überwiegend aus reinen Hüttensanden (alternativ z. B. auch Flugaschen oder Metakaolin) unter Einsatz von alkalischen Aktivatoren hergestellt und unterliegen somit den bereits zuvor beschriebenen starken Einschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Hüttensand und Flugasche.

Ansatz 3 (siehe Abb. 4) zeichnet sich dadurch aus, dass ein großer Teil des Zements durch fein gemahlene inerte Gesteinskörnungen ersetzt wird. Dahinter steht der Gedanke, dass diese Gesteinskörnungen in der Betonmischung die notwendigen Feinanteile bilden, um den Zusammenhalt und die Verarbeitung des Betons zu gewährleisten, und auch zur Betonfestigkeit beitragen, die jedoch hauptsächlich durch den verbleibenden Portlandzementklinker bereitgestellt wird. Dieser Ansatz, der vollständig auf den Einsatz von SCM verzichtet, wird im folgenden Kapitel 3.2 näher beschrieben.

Der in Abb. 4 dargestellte Ansatz 4 ist eine Kombination der Ansätze 1 bis 3 mit der zusätzlichen Verwendung von rezyklierten Gesteinskörnungen für die Betonherstellung. Die Menge der rezyklierten Gesteinskörnung kann einen großen Teil der gesamten Gesteinskörnung ausmachen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass dieser Ansatz i. d. R. zwar den Ressourcenverbrauch bei der Betonherstellung reduziert, aber gleichzeitig den CO₂-Fußabdruck steigert. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass in Deutschland üblicherweise fluviale natürliche Gesteinskörnungen mit gerundeter Kornform eingesetzt werden. Ein Austausch durch gebrochenes Material erhöht somit den Bedarf an Zementleim, um eine gleichbleibende Verarbeitbarkeit sicherzustellen. Gerade wenn alle oben beschriebenen CO₂-Reduktionstechnologien ausgenutzt werden (d. h. stark optimierte Betonrezepturen vorliegen), führt die Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen zu einem erhöhten CO₂-Fußabdruck.

Ein grundlegend anderer Weg zur Vermeidung von CO2-Emissionen bei der Produktion von Portlandzementklinker ist die bereits erwähnte Technologie der CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS) bzw. die CO2-Abscheidung und -nutzung (CCU). Sofern diese Technologie in entsprechender Breite weltweit umgesetzt werden würde – die gravierenden Einschränkungen sind im Teil 1 dieses Aufsatzes genannt – könnte auf die hier betrachteten Modifikationen der Bindemittelzusammensetzung und der Betonrezepturen verzichtet werden. Aber weder aktuell noch auf absehbare Zeit in der Zukunft gibt es hierzu Alternativen.

Ansatz 1 wird hauptsächlich in der Zementindustrie angewandt, um den Massenanteil von Portlandzementklinker im Bindemittel für Beton erheblich zu verringern. Infolgedessen gibt es heute auf dem Markt ein sehr breites Angebot an umweltoptimierten, standardisierten Bindemitteln/Zementen für Beton. Die Ansätze 2 und 3 stehen im Mittelpunkt der aktuellen Forschung. Diese Forschung dringt in neue Bereiche vor, was bei der Vorgehensweise der Zementindustrie nicht der Fall ist bzw. sein darf, da sie sich mit ihren modifizierten Bindemitteln im Rahmen der geltenden Vorschriften und Normen bewegen muss, um den Bedarf an Zement im Markt abdecken zu können.

3.2 Gesteinsmehl-Ansatz

Wie bereits oben erwähnt, wurde der Ansatz 3 (von Müller et al, 2016 und 2019) entwickelt und wissenschaftlich näher untersucht. Ein wesentlicher Grund dafür war das positive Ergebnis von Voruntersuchungen, die zeigten, dass es prinzipiell möglich ist, den Zementgehalt von Beton von über 300 kg/m³ auf Werte um 100 kg/m³ zu reduzieren, wenn die fehlende Zementmenge durch Gesteinsmehl ersetzt wird, ohne dass dabei wesentliche Eigenschaften des Betons verloren gehen. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Gesteinsmehle überall auf der Welt in großen Mengen verfügbar sind oder leicht durch Brechung und Mahlung von Gesteinen hergestellt werden können.

Diese Änderung der Betonzusammensetzung, d. h. der Ersatz von Zement durch Gesteinsmehl, ist zunächst jedoch mit erheblichen Komplikationen verbunden. So müssen ausgefeilte Modellansätze für die Berechnung der Partikelpackungsdichte verwendet werden, um die Zusammensetzung des Feinanteils richtig zu bestimmen. Um eine ausreichende Verarbeitbarkeit zu gewährleisten – der Wassergehalt des Betons muss drastisch reduziert werden, damit der Wasserzementwert bei sinkendem Zementgehalt nicht zu stark ansteigt – waren umfangreiche Vorversuche mit verschiedenen Fließmitteln notwendig. Dabei ist zu beachten, dass Fließmittel chemisch so konzipiert sind, dass sie mit Zementpartikeln und nicht mit feinen Gesteinskörnern wirken, die andere molekulare Oberflächeneigenschaften besitzen. Dies gilt insbesondere dann, wenn anstelle von Kalksteinmehl reine Silikate wie z. B. Quarzmehle eingesetzt werden.

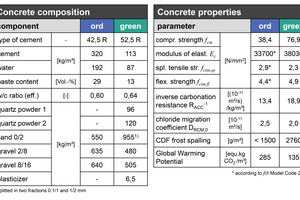

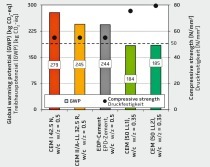

Abbildung 5 fasst die wichtigsten Ergebnisse der umfangreichen Untersuchungen (von Müller et al., 2019) zusammen. Sie zeigt die Zusammensetzung (links) eines Normalbetons („ord“) und eines grünen Betons („green“), der nach Ansatz 3 hergestellt wurde. Der rechte Teil von Abb. 5 zeigt die jeweils ermittelten Betoneigenschaften. Während die Festigkeitskennwerte und die Steifigkeit des grünen Betons im Vergleich zum Normalbeton deutlich höher ausfallen, sind insbesondere der geringere Karbonatisierungswiderstand und der unzureichende Frostwiderstand Defizite. Es zeigt sich jedoch, dass auch diese Nachteile durch Weiterentwicklungen weitgehend kompensiert werden können. Andererseits könnte ein solcher Ökobeton bereits überall dort eingesetzt werden, wo kein Frostangriff gegeben ist. Sein Treibhauspotenzial (GWP) ist auf einen Wert von ca. 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Beton reduziert (GWP berücksichtigt hier alle Materialien und Prozesse).

Beim Vergleich der Zusammensetzung und der Eigenschaften von konventionellem und ökologischem Beton, der durch die Substitution von Portlandzement durch Gesteinsmehl hergestellt wird, ist ein besonderer Aspekt zu berücksichtigen: Obwohl der Wasserzementwert von 0,60 auf 0,64 steigt, erhöht sich signifikant die Druckfestigkeit von 38,4 auf 76,9 MPa (siehe Abb. 5). Dies steht im Gegensatz zum bekannten, schon vor vielen Jahrzehnten gefundenen Zusammenhang, wonach die Druckfestigkeit mit steigendem Wasserzementwert abnimmt. Dies bedeutet, dass sich ökologisch optimierter Gesteinsmehlbeton anders verhält als normaler Beton und dass die bekannten Beziehungen für normalen Beton nicht unbedingt für diese Art ökologischer Betone gelten.

3.3 Probleme im Zusammenhang mit nachhaltigen

Betonen

Der unter Umweltgesichtspunkten positiven Entwicklung hydraulischer Bindemittel für Beton durch die zunehmende Substitution von Portlandzementklinker steht ein gewisser Nachteil gegenüber, der sich aus der Neuartigkeit bzw. der mangelnden Erfahrung mit diesen Bindemitteln ergibt. So liegen für den klassischen Beton, dessen Bindemittel im Wesentlichen aus Portlandzementklinker und/oder Hüttensand besteht, sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen zu den unterschiedlichsten Materialeigenschaften sowie umfangreiche Langzeitbeobachtungen und praktische Erfahrungen vor. Diese Erkenntnisse haben sich in Materialmodellen und Bemessungsansätzen niedergeschlagen, die heute der Praxis zur Verfügung stehen. Da dies bei Betonen mit neuen Bindemitteln nicht der Fall ist, sind die erforderlichen Leistungsprüfungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Dauerhaftigkeit beim Bauen mit diesen neuartigen Betonen von großer Bedeutung.

4 Bemessung auf Dauerhaftigkeit

Das durch Gleichung (1) definierte Nachhaltigkeitspotenzial von Beton (siehe Teil 1) ist ein nützliches Instrument für vergleichende Betrachtungen bei der Auswahl oder Spezifikation eines Betons in Vorbereitung einer Baumaßnahme. Mit diesem Instrument können Betonzusammensetzungen identifiziert werden, die ein hohes Nachhaltigkeitspotenzial aufweisen und gleichzeitig die geforderten technischen Spezifikationen erfüllen sowie eine hohe potenzielle Lebensdauer mit sich bringen. Um eine ingenieurmäßige Bemessung von Beton auf Nachhaltigkeit durchführen zu können, muss Gleichung (1) jedoch aus verschiedenen Gründen umformuliert werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Gleichung (1) für die Bemessung von Bauteilen herangezogen wird.

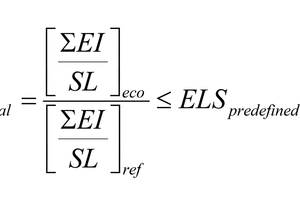

Um Gleichung (1) in einen Grenzzustandsnachweis zu überführen, bei dem die berechnete „Nachhaltigkeit“ mit einem zu erreichenden Zielwert der Nachhaltigkeit verglichen wird, ist es zweckmäßig, den Kehrwert des Nachhaltigkeitspotenzials in den weiteren Betrachtungen heranzuziehen. Dieser Kehrwert wird nachfolgend als die sog. „Klimaverträglichkeit“ bezeichnet. Weiterhin müssen im Sinne einer Grenzzustandsbetrachtung auch geeignete Grenzwerte für die Nachhaltigkeit bzw. für die Klimaverträglichkeit angegeben werden. Da die Nachhaltigkeit hier per Definition jedoch einen aggregierten Kennwert darstellt, der drei Eingangsgrößen – Umweltwirkung, Betonfestigkeit und Bauwerkslebensdauer – miteinander verbindet, und somit keine bekannte physikalische Dimension wie die Festigkeit oder die Energie besitzt, erscheint es vor diesem Hintergrund sinnvoll, eine relative bzw. dimensionslose Kenngröße festzulegen. Im konkreten Fall wird der durch den planenden Ingenieur ermittelte Kennwert der Klimaverträglichkeit für ein ökologisch optimiertes Tragwerk in Relation zu einem Referenzwert des Tragwerks gesetzt. Durch Quotientenbildung beider Kennwerte heben sich die Dimensionen gegenseitig auf und ein dimensionsloser Grenzzustand kann eingeführt werden.

Da die Betondruckfestigkeit die Grundlage für die statische Bemessung eines Bauteils ist und ihre erforderliche Höhe aus den Anforderungen an die Tragfähigkeit berechnet wird, wird sie für beide Zustände, d. h. für den ökologisch optimierten Zustand „eco“ als auch für den Referenzzustand „ref“, konstant gehalten. Entsprechend kürzt sich diese Größe in der Bemessungsgleichung für die Klimaverträglichkeit heraus, siehe Gleichung (2).

Unter Berücksichtigung der oben genannten Überlegungen wird das allgemeine Nachweisformat für die Klimaverträglichkeit von Beton entsprechend Gleichung (2) vorgeschlagen, die eine Grenzzustandsbeziehung darstellt, siehe (fib Model Code, 2023).

ELScal ist der in der Entwurfsphase berechnete Wert für die Klimaverträglichkeit des für den Einsatz vorgesehenen Betons, ELSpredefined ist der festgelegte (obere) Grenzwert der Klimaverträglichkeit, EI entspricht den Umweltwirkungen durch den Beton und die Betonherstellung und SL bezeichnet die Nutzungsdauer des Bauteils bzw. der Konstruktion.

Der Index „ref“ gibt den Wert an, der für einen Referenzbeton berechnet wurde, der repräsentativ für ein bestimmtes Jahr steht. Der Index „eco“ gibt hingegen jenen Wert an, der für einen Beton berechnet wurde, für den eine ökologische Optimierung in der Weise durchgeführt wurde, dass das vorab definierte Grenzzustandskriterium (ELSpredefined) erfüllt ist.

Angesichts des Sachverhalts, dass die Umweltwirkungen aus der Herstellung des Werkstoffs Beton maßgeblich durch dessen spezifische CO2-Emissionen geprägt sind, kann Gleichung (2) für die praktische Anwendung auch vereinfacht werden, indem man z. B. die Grenzwertbetrachtung ausschließlich auf die CO2-Emission konzentriert. In diesem Fall ist ΣEI = CO2-eq-Masse pro Kubikmeter Beton [kg/m³] und SL = 1,0. Für weitere Einzelheiten siehe (Haist et al., 2022; Haist et al., 2022; fib Bulletin NN, 2026).

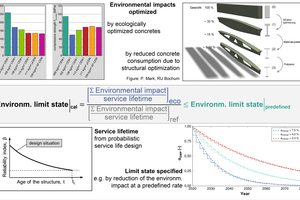

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für die Bemessung nach Gleichung (2). Zunächst müssen verschiedene Betone hinsichtlich ihrer auf der y-Achse angegebenen Nachhaltigkeit (hier CO2-Emission) miteinander verglichen werden, siehe Abb. 6, Diagramm oben links. Als Ergebnis kann ein bestimmter ökologisch optimierter Beton ausgewählt werden. In einem nächsten Schritt wird das Bauteil im Hinblick auf die Maximierung der Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Minimierung des Betonverbrauchs optimiert (siehe Abb. 6, Diagramm oben rechts). Beide Überlegungen bzw. Optimierungen führen zu einer signifikant reduzierten Umweltwirkung des letztlich verwendeten Bauteils.

Im nächsten Schritt wird bei diesem Bemessungsansatz die zu erwartende rechnerische Lebensdauer des ökologisch optimierten Bauteils und des Referenzbauteils bzw. Tragwerks ermittelt. Idealerweise wird dazu eine probabilistische Bemessung bzw. Berechnung der potenziellen Lebensdauer durchgeführt. Das Diagramm unten links in Abb. 6 zeigt das Ergebnis einer solchen Berechnung, wobei der auf der y-Achse angegebene Zuverlässigkeitsindex mit zunehmender Nutzungsdauer abnimmt. Beim Erreichen der definierten Soll-Lebensdauer ist der vorgegebene Grenzzustand der Zuverlässigkeit eingetreten.

Sollte für das zu bemessende Bauteil keine Lebensdauerbemessung möglich sein – weil z. B. für das vorliegende Expositionsszenario kein geeignetes Schädigungs-Zeit-Gesetz vorliegt – so kann in Gleichung 2 auch die deskriptive Lebensdauer des Bauteils herangezogen werden. Hierbei muss entsprechend sichergestellt werden, dass auch der ökologisch optimierte Beton bzw. das ökologisch optimierte Tragwerk die geforderte Mindestlebensdauer erreicht. Entsprechend würden sich dann die Lebensdauern in Zähler und Nenner ebenfalls herauskürzen.

In verschiedenen normativen Konzepten wie beispielsweise der Richtlinie Treibhausgasreduzierte Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb, 2024) wird die rechnerische Lebensdauer SL nicht nur aufgrund des rechnerischen Mehraufwands weggelassen. Die Einführung von SL in Gleichung 2 beinhaltet die Gefahr, dass zur Sicherstellung einer möglichst hohen Lebensdauer eines Tragwerks mehr CO2-Emissionen generiert würden, als heute zwingend hingenommen werden muss. Inwieweit die vorgesehene erhöhte potenzielle Lebensdauer des zu errichtenden Tragwerks aber tatsächlich genutzt wird, wird sich erst in Jahrzehnten zeigen. Insbesondere für Tragwerke des klassischen Hochbaus gilt daher, dass die Lebensdauer SL in Gleichung 2 sowohl im ökologisch optimierten Zustand als auch im Referenzzustand konstant entsprechend dem Bemessungswert (z. B. 50 Jahre) angesetzt werden sollte. Für Bauwerke des Ingenieurbaus wie z. B. Tunnel oder Brücken gilt hingegen, dass eine Berücksichtigung der Lebensdauer im Nachweis der Klimaverträglichkeit äußerst sinnvoll erscheint.

Im letzten Schritt der Nachweisführung muss der Grenzzustand der Nachhaltigkeit bzw. der Klimaverträglichkeit definiert werden. Aufgrund der Struktur der Bemessungsgleichung kann dieser Grenzzustand durch eine beliebige Zahl zwischen 0 und 1 ausgedrückt werden. Mit Blick auf die Begrenzung der Folgen des Klimawandels wäre bereits heute eine möglichst weitreichende Reduktion (d. h. Grenzzustand 0) wünschenswert, jedoch liegen heute weder geeignete Betone noch Bauweisen vor, um eine vollständige Klimaneutralität erreichen zu können. Vor diesem Hintergrund erscheint es aus praktischer Sicht sinnvoll, sich an die Empfehlungen des Weltklimarates anzulehnen und eine progressive Reduktion der CO2-Emissionen anzustreben. Abbildung 6 (unten, rechts) führt hierzu eine einfache Zinsfunktion ein, die eine jährliche Reduktionsrate beinhaltet. Dargestellt sind drei verschiedene jährliche Reduktionsraten der CO2-Emissionen. Der Weltklimarat empfiehlt gegenwärtig eine Reduktionsrate von ca. 7 %.

Das hier vorgestellte Konzept zur Bemessung der Nachhaltigkeit bzw. der Klimaverträglichkeit kann als Grundlage und als Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen betrachtet werden. Bisher gibt es noch keine praktischen Erfahrungen mit der Anwendung dieses Konzepts. Es ist zu erwarten, dass die Anwendung dieses Konzepts in der Praxis des Betonbaus in den nächsten Jahren sicherlich zu weiteren Verbesserungen führen wird.

5 Ausblick

Die Betonbauindustrie steht vor großen Herausforderungen, die in erster Linie darin bestehen, den CO2-Fußabdruck des Betonbaus zu verringern, ohne dabei die technische Leistungsfähigkeit des Baustoffs Beton und die hohe Dauerhaftigkeit der damit hergestellten Bauwerke sowie die hohe Wirtschaftlichkeit der gesamten Bauweise zu beeinträchtigen. Obwohl umweltoptimierte Betone heute leicht verfügbar sind und Techniken zur Herstellung wesentlich schlankerer und massereduzierter Bauwerke vorliegen, werden sie im Baualltag nur selten umgesetzt, da es an geeigneten Anreizen, z. B. auch wirtschaftlicher Art, fehlt und der normative „Zwang“ nicht im entsprechenden Umfang gegeben ist. Zudem fehlen teils das notwendige Wissen und eine gewisse Erfahrungsbasis.

Dennoch sind es die Planenden, die die entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer effizienten Reduktion der Umweltwirkungen und dem Schutz des globalen Klimas spielen. Die mit Gleichung (1) und Gleichung (2) vorgeschlagenen Beziehungen sind erste, noch weiterzuentwickelnde Ansätze auf dem Weg zum Nachweis der Nachhaltigkeit von Materialien und Bauteilen. Solche Nachweise werden aber erst dann ihren Weg in die Praxis finden, wenn ein heute noch bestehendes Kernproblem überwunden wird: Während die CO2-Reduktion von Betonbauteilen heute bereits mit hoher Sicherheit quantifiziert werden kann, besteht in vielen Fällen noch eine erhöhte Unsicherheit bezüglich der Kosten, die mit solchen Maßnahmen einhergehen. Letztlich wird dieses Defizit – nach Auffassung der Autoren – jedoch von selbst durch die Kräfte des freien Marktes überwunden werden, ggf. begleitet von Randbedingungen, die seitens der Politik gesetzt sind. Der heute bereits in anderen Wirtschaftszweigen etablierte Emissionshandel könnte dabei als Beispiel dienen.

REFERENCES/LITERATURE