Ressourceneffiziente Tunneltragsysteme in CO2-reduzierter Leichtbauweise auf Grundlage von KI-basierten Fertigungsverfahren

Im Tunnelbau sind enorme Materialverbräuche und damit verbundene CO₂-Emissionen nach wie vor Standard – ein Umstand, den das vom BMWK geförderte Forschungsprojekt RTTS gezielt adressiert. Unter der Leitung der Ed. Züblin AG entwickelt ein interdisziplinäres Konsortium ressourcenschonende, klimaoptimierte Tübbing- und Mörtelsysteme auf Basis neuer Betontechnologien, digitaler Fertigungsverfahren und KI-gestützter Materialbewertung. Ziel ist ein neuartiges Tunneltragsystem, das Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und wirtschaftliche Effizienz miteinander vereint.

Enormer Materialverbrauch im Infrastruktursektor

Im Infrastruktursektor werden aufgrund komplexer Boden-Bauwerks-Interaktionen und hoher Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der Konstruktionen enorme Materialmengen verbraucht, deren Produktion unter anderem mit ausgeprägten CO2-Emissionen und Ressourcenverbräuchen einhergeht. So wurden beispielsweise beim Bau des Gotthard-Basistunnels in der Schweiz CO2-Emissionen von ca. 4,1 Mio. t verursacht, was ca. 27.000 t CO2,e/km Tunnel entspricht [1]. Ähnliche Angaben liegen für den Brenner-Basistunnel vor, für den Gesamtemissionen von 2,1 Mio. t CO2,e angegeben werden [2]. Hinzu kommen ein enormer Ressourcenverbrauch, beispielsweise für die Bereitstellung von Bindemitteln und Gesteinskörnungen sowie – insbesondere beim Tunnelbau – enorme Mengen an Tunnelausbruchmaterialien (d. h. Gestein), die bislang zumeist deponiert werden. Ca. 55 % des Gesamtabfallvorkommens in Österreich ist z. B. auf solche Ausbruchmaterialien zurückzuführen [3].

Großes Potenzial bei der CO2-Einsparung

Tunneltragsysteme bestehen in der Regel aus Betonsegmenten – sogenannten Tübbingen –, die zu Ringen angeordnet die Tunnelröhre bilden. Der Spalt zwischen dem Fels und den Tübbingen wird mit sogenanntem Ringraummörtel ausgefüllt, dessen Herstellung ebenfalls mit großen CO2-Emissionen einhergeht. Im Tunnelbau sind weltweit derzeit noch Tübbinge mit sehr ausgeprägten CO2-Emissionen von ca. 700-1.000 kg CO2/m³ Tübbing auf Basis von Portlandzementbetonen der Standard. Durch Einsatz neuer Bindemittelsysteme, durch betontechnologische Optimierung sowie die Umstellung auf Faserbetone sehen die Autoren hierbei ein enormes Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Tübbingherstellung um ca. 60 % gegenüber dem erwähnten Standard zu reduzieren. Ein weiteres Einsparpotenzial liegt in der Reduktion des Betonverbrauchs durch innovative Leichtbau-Designlösungen [4]. Eine zentrale Herausforderung stellt jedoch die zielsichere Beherrschung solcher Lösungen in der Praxis dar.

Das Forschungsprojekt RTTS

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Forschungsprojekt RTTS entwickelt genau solche Lösungen und bewertet die Chancen, aber auch Risiken von Design- und Produktionsentscheidungen.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines ressourcen- und klimaoptimierten Tunneltragsystems aus Beton auf der Grundlage von neuartigen, digital regelbaren Fertigungsverfahren.

Zum Forschungsnetzwerk gehören die Unternehmen Ed. Züblin AG, Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Dyckerhoff GmbH sowie die Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen (STUVA e. V.) und das Institut für Baustoffe der Leibniz Universität Hannover (vgl. Abb. 2). Koordiniert wird das Konsortium von der Ed. Züblin AG.

Im Fokus: Herstellung ressourceneffizienter, CO2-reduzierter Tübbinge sowie Ringspaltmörtel

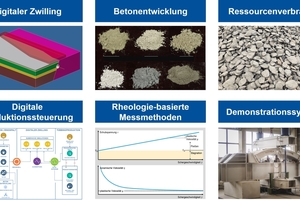

Im Zentrum der Arbeiten des Projektkonsortiums RTTS steht die Herstellung ressourceneffizienter, CO2-reduzierter Tübbinge sowie Ringspaltmörtel (vgl. Abb. 3),

zu deren Herstellung neuartige klimaoptimierte Betone bzw. Ringspaltmörtel zum Einsatz kommen, bei denen durch Einsatz neuer digitaler, vollautomatischer Regelungstechniken bei der Beton- bzw. Mörtelproduktion ein stark gesteigerter Anteil an Tunnelausbruchmaterialien rezykliert und zur Betonherstellung genutzt werden kann und so der Ressourcenverbrauch signifikant gesenkt wird,

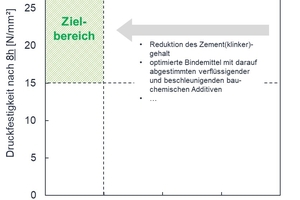

bei denen der Zement(klinker)gehalt und damit der CO2-Fußabdruck des Betons durch Einsatz optimierter Bindemittel, darauf abgestimmter verflüssigender und beschleunigender bauchemischer Additive und automatisierter Aussteuerungskonzepte auf ein Minimum reduziert wird,

bei deren Entwicklung neuartige Simulationstechniken zum Einsatz kommen, die unmittelbar über Sensordaten mit der späteren Produktion verknüpft, hinsichtlich höchster Sicherheit, minimierter ökologischer Wirkungen und hervorragender Wirtschaftlichkeit optimiert werden und so durch Daten belegbar eine stark verbesserte Nachhaltigkeit garantieren,

und deren Produktions-, Simulations- und Sensordaten in einem digitalen Zwilling gespeichert sind, wodurch die Voraussetzungen für eine mindestens hundertjährige Nutzung, eine einfache Wartung und schließlich ein vollständiges CO2-positives Recycling geschaffen werden.

Ansätze der Betontechnologie

Im Bereich der Betontechnologie werden im Forschungsprojekt unterschiedliche Ansätze zur Entwicklung von klimaoptimierten Betonen untersucht. So werden auf Bindemittelebene sowohl Zemente auf Basis von Calcium-Sulfo-Aluminatzement (CSA-Zemente) [6] als auch granulometrisch optimierte ternäre Bindemittel bestehend aus Klinker, Hüttensand und Kalksteinmehl [7, 8] eingesetzt. Komplettiert werden diese Bindemittelansätze mit entwickelten und darauf abgestimmten beschleunigenden Zusatzmitteln [9]. Hierdurch konnte der CO2-Fußabdruck der eingesetzten Bindemittel um bis zu 60 % gegenüber dem betrachteten Referenzszenario (CEM I) bei vergleichbaren technischen Eigenschaften und insbesondere hoher Frühfestigkeit und einem ausreichenden Karbonatisierungswiderstand reduziert werden.

Außerdem wird ein möglichst hoher Substitutionsanteil der Gesteinskörnung mit Tunnelausbruchmaterial bei gleichzeitig möglichst geringem CO2-Fußabdruck bei der Betonentwicklung angestrebt. Da solche Ausbruchmaterialien i. d. R. große Schwankungen in den Materialeigenschaften aufweisen, die eine breit angelegte Wiederverwendung verhindern, liegt ein weiterer Schwerpunkt des Projekts auf der Entwicklung sensorbasierter Regelungstechniken für die Prozesssteuerung bei der Betonherstellung und -verwendung. Mittels sensorbasierter, KI-gestützter Methoden und Algorithmen für eine bildbasierte Eigenschaftsermittlung [10, 11] von Tunnelausbruchmaterialien werden Daten für ein Bewertungssystem ermittelt, das auf Prognosemodelle zurückgreift, die eine gezielte Aussteuerung für eine automatisierte Betonherstellung ermöglichen. Alle Daten fließen abschließend in einen digitalen Zwilling.

Durch das im Konsortium breit angelegte Spektrum beteiligter Industrie- und Wissenschaftspartner ist es möglich, alle zuvor beschriebenen Punkte im Projekt entsprechend zu adressieren und zu berücksichtigen. Dadurch soll eine direkte und zielgerichtete praktische sowie wirtschaftliche Umsetzung der Projektergebnisse in der Praxis ermöglicht werden.

Das Projektkonsortium RTTS bedankt sich beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Förderung des Forschungsprojekts „Entwicklung eines ressourceneffizienten Tunneltragsystems auf der Grundlage eines KI-basierten Fertigungsverfahrens in CO2-reduzierter Leichtbauweise.“

CONTACT

Leibniz Universität Hannover

Institute of Building Materials Science

Dr.-Ing. Tobias Schack

Appelstraße 9a

30167 Hannover/Germany

[1] Hermann, A.; Radermacher, K. (2021): Ganzheitliche ökologische Bilanzierung von Verkehrssystemen, Friedrich-Naumann-Stiftung & Universität St. Gallen, Potsdam.

[2] Sauer, J. (2016): Ökologische Betrachtungen zur Nachhaltigkeit von Tunnelbauwerken der Verkehrsinfrastruk tur, Dissertation, Technische Universität München, München.

[3] Österreichische Bautechnik Vereinigung ÖBV [Hrsg.] (2015): Verwendung von Tunnelausbruch. Richtlinie der Österreichischen Bautechnik Vereinigung, Oktober 2015, Wien.

[4] Thadani, A. (2022): Going green at high-speed, in: Tunnels & Tunnelling International, 03. August 2022.

[5] Thadani, A. (2022): Low Carbon, High Ambition in Paris, in: Tunnels & Tunnelling International, 03. August 2022.

[6] https://www.dyckerhoff.com/de/next-base (letzter Zugriff: 27. April 2025)

[7] Schack, T.; Haist, M. (2025) Betone mit ternären klinkereffizienten Zementen: Review der mechanischen Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit unter Berücksichtigung der THG-Emissionen. Beton- und Stahlbeton bau 120(1).

[8] Schack, T.; Haist, M. (2024) Performance assessment of eco-efficient concrete with ternary blended cementi tious materials considering the effect of binder component fineness. Case Studies in Construction Materials. e03154.

[9] Schack, T.; Strybny, B.; Haist, M. (2024) Improving the Early Age Strength of Eco-Efficient Mortar with Low Clinker Content Considering Binder Granulometry and Chemical Additives. Materials 17(18). 4509.

[10] Coenen, M.; Schack, T.; Beyer, D.; Heipke, C.; Haist, M. (2022) ConsInstancy: learning instance representations for semi-supervised panoptic segmentation of concrete aggregate particles. Machine Vision and Applications 33(4).

[11] Haist, M.; Schack, T.; Coenen, M.; Vogel, C.; Beyer, D.; Heipke, C. (2023) Concrete 4.0 - Sustainable concrete construction with digital quality control. ce/papers. 6(6). 1555-1562.